Kant: Kritik der reinen Vernunft Einleitung-Liveblogging.

[Die Vorrede ist grauenhaft. Kann es sein, dass Kant ein eitler Schwätzer war?]

1. Unterschied zwischen reiner und empirischer Erkenntnis.

Zeitlich gehe die Erfahrung immer der Erkenntnis voraus, aber gibt es vielleicht doch eine Art von Erkenntnis apriori, Kant nennt sie reine Erkenntnis, eine Erkenntnis, die von jeder Erfahrung unabhängig sein müsse, im Gegensatz zur Erkenntis a posteriori, bei Kant: empirische Erkenntnis.

2. Reine Erkenntnis existiert - es gibt eine Erkenntnis a priori

Und zwar ist diese gekennzeichnet durch ihre Notwendigkeit und ihre strenge Allgemeingültigkeit, wie z. B. es die Sätze der Mathematik sind. [Jetzt drückt er ein bisschen Hume eine rein, was mir sehr gut gefällt], er sagt, dass allein schon der Begriff Ursache Notwendigkeit und eine strenge Allgemeingültigkeit enthalte, spricht sich hier also für das Kausalitätsprinzip aus. Kant fordert uns auf, doch einfach alles an einem beliebigen Körper wegzulassen, was sinnlich erfahrbar sei, als Härte, Schwere, Farbe, Undurchdringlichkeit, dann bleibe aber dennoch der RAUM übrig, den der Körper einnahm - seine Substanz. [Hier finde ich ihn ein bisschen esoterisch, das klingt nach tibetischem Buddhismus: Raum ist Leere etc.] [Ich kann also davon ausgehen, dass diese ganzen atheistischen Internet-Schwätzer, die mir in Diskussionen über Glaube und Religion immer mit dem Namen Kant daherkommen, dieses ganze Geschwurbel gelesen und sogar verstanden haben? Ich glaube nicht.]

3. Jetzt fordert Kant eine (untergeordnete?) Wissenschaft (also eigentlich eine Methode?) für die Philosophie, mithilfe derer man die Möglichkeit, die Prinzipien und den Umfang der a priori-Erkenntnisse bestimmen kann:

[Ich hab den Trick jetzt raus - man kann und muss Kant QUERLESEN, also diagonal über die Seite, sonst wird man verrückt, wenn man jeden Satz sorgfältig durchstudiert]

Kant postuliert jetzt, dass es Erkenntnisse gibt, die jegliches Feld der Erfahrung verlassen, über die Sinnenwelt hinausgehen, wo Erfahrung uns kein Leitfaden mehr sein kann, diese Erkenntnisse nennt er die unvermeidlichen Aufgaben (also die echten Herausforderungen) für die reine Vernunft, er benennt ihre Themenfelder mit Gott, Freiheit und Unsterblichkeit und die Wissenschaft, die sich auf diesem Felde der reinen Vernunft bewegend, diesen Aufgaben stellt, ist die Metaphysik.

Kant fragt sich nun, wie der Verstand zu den a priori - Erkenntnissen gelangen könnte und welchen Umfang, welche Gültigkeit und welchen Wert sie haben. Wieder der Verweis auf die mathematischen Erkenntnisse, die ja zuverlässig auch ohne Erfahrung gültig sind, weshalb er davon ausgehen möchte, dass dies vielleicht für andere a priori-Erkenntnisse eben so möglich sei. Kant unterscheidet zwischen der Zergliederung von Begriffen, die wir schon von den Gegenständen haben und Erkenntnisse liefert, die eigentlich keine sind: nämlich nur eine Erweiterung und Aufklärung der bereits bekannten Begrifflichkeiten, sie sind aber nur der Form, nicht dem Inhalt nach neue Erkenntnisse - und einem Vorgang, in dem die Vernunft zu den gegebenen Begriffen ganz fremde a priori hinzufügt, ohne dass es ihr selbst bewusst wird und sich darüber klar wird, wie sie überhaupt zu diesen Begriffen gelangt ist:

3. Diese beiden Vorgänge unterscheidet Kant als synthetisches und analytisches Urteil.

Analytisches Urteil: Prädikat B gehört zu Subjekt A, weil B mit A identisch ist und bereits im Begriff von A - auch versteckt - enthalten ist: "Alle Körper sind ausgedehnt". Wir gehen hier nicht über den Begriff "Körper" hinaus, sondern denken an die Mannigfaltigkeit der Erscheinungen von Körpern und machen uns eine davon bewusst. Ein analytisches Urteil ist immer [?] a priori, da ich ja über den Begriff nicht hinausgehe, ihn also nicht "erfahren" haben muss. Dass ein Körper ausgedehnt sei, ist kein Erfahrungsurteil, sondern ein Satz, der von vornherein/ a priori feststeht. [Das tut jetzt alles so präzise, aber ich finde es ihn Wirklichkeit recht schwammig, was er da postuliert]

Synthetisches Urteil: Prädikat B liegt völlig außerhalb von Subjekt A, ist aber mit ihm verknüpft. "Alle Körper sind schwer" - Kant sagt, die Schwere sei nun etwas, was überhaupt nicht mit dem Begriff von Körper zusammengedacht werde. Ein typisches Erfahrungsurteil, alle Erfahrungsurteile sind synthetisch.

[Hm. Ach ja? Also ich weiß nicht, ich finde seine Beispiele so richtig schlecht gewählt]

Begründung: Der Begriff Körper kann vorher analytisch bezeichnet werden mit Merkmalen wie Ausdehnung, Undurchdringlichkeit, Gestalt, wenn ich meine Erkenntnis erweitere und auf die Erfahrung mit Körpern aller Art Rücksicht nehme, so finde ich mit Körpern auch das Merkmal der Schwere verknüpft.

[Ich glaube, das Beispiel ist vielleicht doch gut gewählt, weil Erfahrung vielleicht immer sensualistisch zustandekommt, dass ein Körper schwer ist erfahre ich nur über die Sinne, oder wenn ich ihn gewogen und abgemessen habe. Kling!Pling!*freu]

Wie ist es jetzt aber um den Satz "Alles, was geschieht hat eine Ursache" bestellt? Kant konstatiert, dass ja der Begriff der Ursache etwas sei, was dem "was geschieht" völlig verschieden sei - es handle sich also um ein synthetisches Urteil, nach der gegebenen Definition, aber was ist die Unbekannte X, die hier zwei voneinander verschiedene Begriffe miteinander verknüpft? Die Erfahrung schließt er aus (!), weil die Verknüpfung notwendig und von strenger Allgemeingültigkeit vorgenommen wird, es sich also um eine synthetische a priori Erkenntnis zu handeln scheint, die wichtig ist für den neuen Erwerb von Wissen, in dem sie Begriffe zusammenführt, statt sie zu zergliedern.

4. In allen theoretischen Wissenschaften der Vernunft sind synthetische a priori-Urteile enthalten

4.1 Mathematische Urteile sind allesamt synthetisch. 5 +7 =12 sieht zwar aus wie ein analytischer Satz, in dem er eben die 12 in die 5 und 7 zergliedert, er ist aber keiner, weil die 12 nicht schon dadurch als 12 gedacht sei, dass sie 5 und 7 in sich vereint, [jetzt kommt ein sehr schöne Passage, in der mir Immanuel Kant das Rechnen mit den Fingern erläutert und wie er zu sieben Fingern fünf dazunimmt und dann auf zwölf kommt. Hatte Kant tatsächlich zwölf Finger *gg*?] Auch bei der Geometrie verhält es sich so, dass der Satz: Die Gerade ist der kürzeste Weg zwischen zwei Punkten ein synthetisches Urteil ist, weil man aus dem Begriff der zwei Punkte und dem der Gerade nicht auf den kürzesten Weg kommt, dies entsteht erst durch die Anschauung. [Was genau ist jetzt aber daran a priori eigentlich - scrollt nach oben ...]

Kürzen wir es ab: Auch die Naturwissenschaft besteht aus synthetischen a priori Urteilen und als dritter Punkt, ebenso die Metaphysik, wobei er einräumt, dass sie "wenigstens ihrem Zwecke nach" aus lauter synthetischen Sätzen a priori besteht, weil Aussagen wie "Die Welt muss einen ersten Anfang haben" über die darin enthaltenen Begriffe ja hinausgehen, wohin ihnen die Erfahrung nicht zu folgen vermag.

[Der Nächste der mir doof mit Kant kommen will, dem haue ich mal ein paar synthetische a priori - Urteile um die Ohren, dass es kracht.]

Zur Frage was jetzt eigentlich Kant mit der Metaphysik vorhat, ein wörtliches Zitat: >>Mehr Standhaftigkeit wird dazu nötig sein, sich durch die Schwierigkeit innerlich und den Widerstand äußerlich nicht abhalten zu lassen, eine der menschlichen Vernunft unentbehrliche Wissenschaft, von der man wohl jeden hervorgeschossenen Stamm abhauen, die Wurzel aber nicht ausrotten kann, durch eine andere, der bisherigen ganz entgegengesetzte, Behandlung endlich einmal zu einem gedeihlichen und fruchtbaren Wuchse zu befördern.<<

Letzter Teil der Einleitung: Idee und Einteilung der besonderen Wissenschaft namens Kritik der reinen Vernunft

Die reine Vernunft enthält die Prinzipien der Erkenntnis a priori. Kant stellt sich jetzt vor, dass ein Organon der reinen Vernunft also der Inbegriff der a priori-Erkenntnisprinzipien wäre und wie sie erworben werden und entstehen, räumt aber ein, dass dies vielleicht ein zu groß angesetztes Unterfangen wäre, weshalb man sich zunächst auf die Wissenschaft der Beurteilung - der Kritik also - der reinen Vernunft beschränken könnte, welche als Propädeutikum zum System dieser Wissenschaft dienen könnte. Etwas unvermittelt schließlich definiert er transzendentale Erkenntnis als alle Erkenntnis, die sich nicht mit Gegenständen, sondern mit unserer Erkenntnisart von Gegenständen (insofern sie a priori-Erkenntnisse sind) beschäftigt - Transzendental-Philosophie wäre dann das System dieser Begriffe. Die Kritik der reinen Vernunft soll zunächst aber nur untersuchen, welchen Wert oder Unwert unsere Erkentnisse haben, soll nur zur Läuterung, nicht zur Erweiterung unserer Vernunft dienen usw. [Jetzt träumt er schön wieder sein Organon und sein System und seine Transzendentalphilosophie, wie toll es doch wäre und dass die Kritik der reinen Vernunft das ganze Gebäude zunächstmal architektonisch entwirft und so weiter]

Als wesentlicher Punkt bzw. wesentliche Punkte nennt Kant, dass die Kritik der reinen Vernunft a) keine empirischen Begriffe verwenden darf bzw. b) die Erkenntnis a priori völlig rein sei. (Weshalb zum Beispiel eine Moralphilosophie nicht zur Transzendentalphilosophie gehören könne, da sie mit Begriffen wie Unlust, Lust, Begierde, Neigungen arbeite, die allesamt empirisch seien und in das System einer reinen Sittlichkeit einschleichen würden. Wichtig geht es weiter, die Kritik der reinen Vernunft muss eine Elementarlehre enthalten sowie eine Methodenlehre, die Kant natürlich noch weiter unterteilen wird. Es gibt zwei Stämme der menschlichen Erkenntnis, die Sinnlichkeit (lässt uns Gegenstände erfahren) und der Verstand (lässt uns Gegenstände denken. Wenn die Sinnlichkeit a priori Vorstellungen enthalten sollte, die zu der Bedingung gehören, welche uns Gegenstände erfahren lässt, so müsste sie zum ersten Teil der Elementarlehre der transzendentalen Philosophie gehören.

[Schluss der Einleitung - es geht weiter mit der transzendentalen Elementarlehre in einem eigenen Eintrag]

1. Unterschied zwischen reiner und empirischer Erkenntnis.

Zeitlich gehe die Erfahrung immer der Erkenntnis voraus, aber gibt es vielleicht doch eine Art von Erkenntnis apriori, Kant nennt sie reine Erkenntnis, eine Erkenntnis, die von jeder Erfahrung unabhängig sein müsse, im Gegensatz zur Erkenntis a posteriori, bei Kant: empirische Erkenntnis.

2. Reine Erkenntnis existiert - es gibt eine Erkenntnis a priori

Und zwar ist diese gekennzeichnet durch ihre Notwendigkeit und ihre strenge Allgemeingültigkeit, wie z. B. es die Sätze der Mathematik sind. [Jetzt drückt er ein bisschen Hume eine rein, was mir sehr gut gefällt], er sagt, dass allein schon der Begriff Ursache Notwendigkeit und eine strenge Allgemeingültigkeit enthalte, spricht sich hier also für das Kausalitätsprinzip aus. Kant fordert uns auf, doch einfach alles an einem beliebigen Körper wegzulassen, was sinnlich erfahrbar sei, als Härte, Schwere, Farbe, Undurchdringlichkeit, dann bleibe aber dennoch der RAUM übrig, den der Körper einnahm - seine Substanz. [Hier finde ich ihn ein bisschen esoterisch, das klingt nach tibetischem Buddhismus: Raum ist Leere etc.] [Ich kann also davon ausgehen, dass diese ganzen atheistischen Internet-Schwätzer, die mir in Diskussionen über Glaube und Religion immer mit dem Namen Kant daherkommen, dieses ganze Geschwurbel gelesen und sogar verstanden haben? Ich glaube nicht.]

3. Jetzt fordert Kant eine (untergeordnete?) Wissenschaft (also eigentlich eine Methode?) für die Philosophie, mithilfe derer man die Möglichkeit, die Prinzipien und den Umfang der a priori-Erkenntnisse bestimmen kann:

[Ich hab den Trick jetzt raus - man kann und muss Kant QUERLESEN, also diagonal über die Seite, sonst wird man verrückt, wenn man jeden Satz sorgfältig durchstudiert]

Kant postuliert jetzt, dass es Erkenntnisse gibt, die jegliches Feld der Erfahrung verlassen, über die Sinnenwelt hinausgehen, wo Erfahrung uns kein Leitfaden mehr sein kann, diese Erkenntnisse nennt er die unvermeidlichen Aufgaben (also die echten Herausforderungen) für die reine Vernunft, er benennt ihre Themenfelder mit Gott, Freiheit und Unsterblichkeit und die Wissenschaft, die sich auf diesem Felde der reinen Vernunft bewegend, diesen Aufgaben stellt, ist die Metaphysik.

Kant fragt sich nun, wie der Verstand zu den a priori - Erkenntnissen gelangen könnte und welchen Umfang, welche Gültigkeit und welchen Wert sie haben. Wieder der Verweis auf die mathematischen Erkenntnisse, die ja zuverlässig auch ohne Erfahrung gültig sind, weshalb er davon ausgehen möchte, dass dies vielleicht für andere a priori-Erkenntnisse eben so möglich sei. Kant unterscheidet zwischen der Zergliederung von Begriffen, die wir schon von den Gegenständen haben und Erkenntnisse liefert, die eigentlich keine sind: nämlich nur eine Erweiterung und Aufklärung der bereits bekannten Begrifflichkeiten, sie sind aber nur der Form, nicht dem Inhalt nach neue Erkenntnisse - und einem Vorgang, in dem die Vernunft zu den gegebenen Begriffen ganz fremde a priori hinzufügt, ohne dass es ihr selbst bewusst wird und sich darüber klar wird, wie sie überhaupt zu diesen Begriffen gelangt ist:

3. Diese beiden Vorgänge unterscheidet Kant als synthetisches und analytisches Urteil.

Analytisches Urteil: Prädikat B gehört zu Subjekt A, weil B mit A identisch ist und bereits im Begriff von A - auch versteckt - enthalten ist: "Alle Körper sind ausgedehnt". Wir gehen hier nicht über den Begriff "Körper" hinaus, sondern denken an die Mannigfaltigkeit der Erscheinungen von Körpern und machen uns eine davon bewusst. Ein analytisches Urteil ist immer [?] a priori, da ich ja über den Begriff nicht hinausgehe, ihn also nicht "erfahren" haben muss. Dass ein Körper ausgedehnt sei, ist kein Erfahrungsurteil, sondern ein Satz, der von vornherein/ a priori feststeht. [Das tut jetzt alles so präzise, aber ich finde es ihn Wirklichkeit recht schwammig, was er da postuliert]

Synthetisches Urteil: Prädikat B liegt völlig außerhalb von Subjekt A, ist aber mit ihm verknüpft. "Alle Körper sind schwer" - Kant sagt, die Schwere sei nun etwas, was überhaupt nicht mit dem Begriff von Körper zusammengedacht werde. Ein typisches Erfahrungsurteil, alle Erfahrungsurteile sind synthetisch.

[Hm. Ach ja? Also ich weiß nicht, ich finde seine Beispiele so richtig schlecht gewählt]

Begründung: Der Begriff Körper kann vorher analytisch bezeichnet werden mit Merkmalen wie Ausdehnung, Undurchdringlichkeit, Gestalt, wenn ich meine Erkenntnis erweitere und auf die Erfahrung mit Körpern aller Art Rücksicht nehme, so finde ich mit Körpern auch das Merkmal der Schwere verknüpft.

[Ich glaube, das Beispiel ist vielleicht doch gut gewählt, weil Erfahrung vielleicht immer sensualistisch zustandekommt, dass ein Körper schwer ist erfahre ich nur über die Sinne, oder wenn ich ihn gewogen und abgemessen habe. Kling!Pling!*freu]

Wie ist es jetzt aber um den Satz "Alles, was geschieht hat eine Ursache" bestellt? Kant konstatiert, dass ja der Begriff der Ursache etwas sei, was dem "was geschieht" völlig verschieden sei - es handle sich also um ein synthetisches Urteil, nach der gegebenen Definition, aber was ist die Unbekannte X, die hier zwei voneinander verschiedene Begriffe miteinander verknüpft? Die Erfahrung schließt er aus (!), weil die Verknüpfung notwendig und von strenger Allgemeingültigkeit vorgenommen wird, es sich also um eine synthetische a priori Erkenntnis zu handeln scheint, die wichtig ist für den neuen Erwerb von Wissen, in dem sie Begriffe zusammenführt, statt sie zu zergliedern.

4. In allen theoretischen Wissenschaften der Vernunft sind synthetische a priori-Urteile enthalten

4.1 Mathematische Urteile sind allesamt synthetisch. 5 +7 =12 sieht zwar aus wie ein analytischer Satz, in dem er eben die 12 in die 5 und 7 zergliedert, er ist aber keiner, weil die 12 nicht schon dadurch als 12 gedacht sei, dass sie 5 und 7 in sich vereint, [jetzt kommt ein sehr schöne Passage, in der mir Immanuel Kant das Rechnen mit den Fingern erläutert und wie er zu sieben Fingern fünf dazunimmt und dann auf zwölf kommt. Hatte Kant tatsächlich zwölf Finger *gg*?] Auch bei der Geometrie verhält es sich so, dass der Satz: Die Gerade ist der kürzeste Weg zwischen zwei Punkten ein synthetisches Urteil ist, weil man aus dem Begriff der zwei Punkte und dem der Gerade nicht auf den kürzesten Weg kommt, dies entsteht erst durch die Anschauung. [Was genau ist jetzt aber daran a priori eigentlich - scrollt nach oben ...]

Kürzen wir es ab: Auch die Naturwissenschaft besteht aus synthetischen a priori Urteilen und als dritter Punkt, ebenso die Metaphysik, wobei er einräumt, dass sie "wenigstens ihrem Zwecke nach" aus lauter synthetischen Sätzen a priori besteht, weil Aussagen wie "Die Welt muss einen ersten Anfang haben" über die darin enthaltenen Begriffe ja hinausgehen, wohin ihnen die Erfahrung nicht zu folgen vermag.

[Der Nächste der mir doof mit Kant kommen will, dem haue ich mal ein paar synthetische a priori - Urteile um die Ohren, dass es kracht.]

Zur Frage was jetzt eigentlich Kant mit der Metaphysik vorhat, ein wörtliches Zitat: >>Mehr Standhaftigkeit wird dazu nötig sein, sich durch die Schwierigkeit innerlich und den Widerstand äußerlich nicht abhalten zu lassen, eine der menschlichen Vernunft unentbehrliche Wissenschaft, von der man wohl jeden hervorgeschossenen Stamm abhauen, die Wurzel aber nicht ausrotten kann, durch eine andere, der bisherigen ganz entgegengesetzte, Behandlung endlich einmal zu einem gedeihlichen und fruchtbaren Wuchse zu befördern.<<

Letzter Teil der Einleitung: Idee und Einteilung der besonderen Wissenschaft namens Kritik der reinen Vernunft

Die reine Vernunft enthält die Prinzipien der Erkenntnis a priori. Kant stellt sich jetzt vor, dass ein Organon der reinen Vernunft also der Inbegriff der a priori-Erkenntnisprinzipien wäre und wie sie erworben werden und entstehen, räumt aber ein, dass dies vielleicht ein zu groß angesetztes Unterfangen wäre, weshalb man sich zunächst auf die Wissenschaft der Beurteilung - der Kritik also - der reinen Vernunft beschränken könnte, welche als Propädeutikum zum System dieser Wissenschaft dienen könnte. Etwas unvermittelt schließlich definiert er transzendentale Erkenntnis als alle Erkenntnis, die sich nicht mit Gegenständen, sondern mit unserer Erkenntnisart von Gegenständen (insofern sie a priori-Erkenntnisse sind) beschäftigt - Transzendental-Philosophie wäre dann das System dieser Begriffe. Die Kritik der reinen Vernunft soll zunächst aber nur untersuchen, welchen Wert oder Unwert unsere Erkentnisse haben, soll nur zur Läuterung, nicht zur Erweiterung unserer Vernunft dienen usw. [Jetzt träumt er schön wieder sein Organon und sein System und seine Transzendentalphilosophie, wie toll es doch wäre und dass die Kritik der reinen Vernunft das ganze Gebäude zunächstmal architektonisch entwirft und so weiter]

Als wesentlicher Punkt bzw. wesentliche Punkte nennt Kant, dass die Kritik der reinen Vernunft a) keine empirischen Begriffe verwenden darf bzw. b) die Erkenntnis a priori völlig rein sei. (Weshalb zum Beispiel eine Moralphilosophie nicht zur Transzendentalphilosophie gehören könne, da sie mit Begriffen wie Unlust, Lust, Begierde, Neigungen arbeite, die allesamt empirisch seien und in das System einer reinen Sittlichkeit einschleichen würden. Wichtig geht es weiter, die Kritik der reinen Vernunft muss eine Elementarlehre enthalten sowie eine Methodenlehre, die Kant natürlich noch weiter unterteilen wird. Es gibt zwei Stämme der menschlichen Erkenntnis, die Sinnlichkeit (lässt uns Gegenstände erfahren) und der Verstand (lässt uns Gegenstände denken. Wenn die Sinnlichkeit a priori Vorstellungen enthalten sollte, die zu der Bedingung gehören, welche uns Gegenstände erfahren lässt, so müsste sie zum ersten Teil der Elementarlehre der transzendentalen Philosophie gehören.

[Schluss der Einleitung - es geht weiter mit der transzendentalen Elementarlehre in einem eigenen Eintrag]

ElsaLaska - 15. Nov, 12:56

Elsa Tereschkowa

*begeistert* *gespannt*

Ich lesen mit. Wenn ich darf.

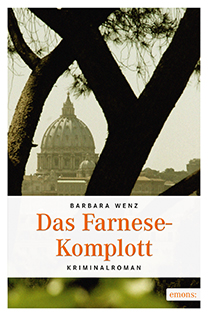

Ach so: Das mit Raum kommt hinten nochmal. Keine Esoterik, sondern Einbildung. Der Raum. Aber ich will nicht zuviel verraten. Sonst braucht man den Krimi nicht zu lesen. Wäre langweilig.

So, jetzt halt ich die Klappe.

(Wenn ich kann.)